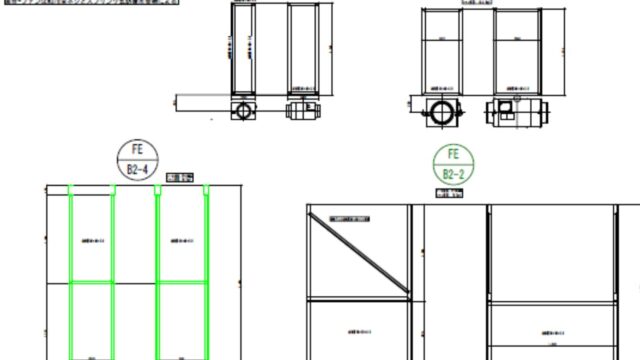

図面と目的、必要な数値だけご提供いただければ、後は丸投げで強度計算を対応しております。

SMT Supportでは、耐震強度の計算も行っております。

今回は、今後も重要になっていく

「耐震に関わる強度検討」

について、簡易な記事を残しておきます。

興味のある方は、読んでやってください。

地震雷火事親父

古来より、地震はおそろしいものの筆頭でした。

今日でも、地震の脅威について説明は不要です。

今回は、地震について

耐震の視点から、数学的に捉えていきます。

あまり物々しくなりすぎないよう

(被災経験のある方に少なくないと思いますし……)

施工と耐震は切り離せない要素ですので、

強度検討の専門家として控えめの警鐘を鳴らします。

地震の強さは『いろいろ』

地震の強さは、「震度」や「マグニチュード」

といった尺度が一般的かもしれません。

こと、耐震の目線で行けば、

その物に与える地震力を 『Qi』で表します。

厳密に言えば、この数値は、

地上における『地震層せん断力』です。

地下では、計算が異なってきます。

Qi = ΣWi × (Zr × Rt × Ai × C0)

これが、地上におけるいち建物などへの

地震の影響力を数値化した式になります。

この数値に耐えうるか?

が、防震判定の可否になります。

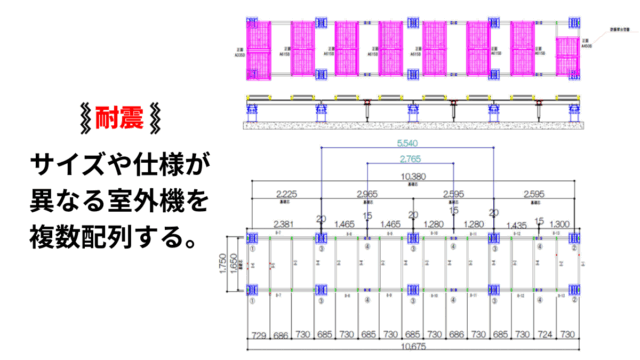

また、建物や構造物全体ではなく、

設置物などの設備部分のみの場合は、

趣旨が少し異なり、計算式が違います。

KH (水平震度)= Kg × K1 × K2 × Z × Dss × Is×Ik

どの部分の防震か?

球として、面として、点として

地震の捉え方により、算出内容が異なるのです。

※私共の扱う地震の力は『点』にかかる負荷になります。

計算の要素

気象庁が扱う『震度』のように

設計関連では、基準震度というのがあります。

大地震≒基準震度0.4相当≒震度6相当 です。

地上から、基礎から離れるほど、上に行くほど、横に揺れます。

その揺れによる負荷の数値。

計測する『点』の重量次第で

必要な耐久数値が変わります。

統計的な地震頻度や大きさなどを加味したもの。

参照:地域別地震係数(国土交通省告示1793号)

風や積雪、『点』の重要性(病院など)、

経年劣化による耐性の低下などなど、

考慮しなければならないものはたくさん。

どの地域の、どんな対象物で、

どのくらいの地震に、耐える必要があるのか?

いろいろと加味して、計算を行います。

強度計算から思う防災意識

静止状態と比較して、時に何千倍と負荷がかかる。

それが、災害です。

事前の対策なく、その場の対応で、

どうこうできるものではないと考えます。

特に周囲に影響を与える『安全の保証』は、

『正しい情報』のもと『備え』なければ、

感覚だけに任せることはできません。

感覚では分かっていても、

数値で根拠を示すのは難しい。

そんな時の私たちです。

「たぶん、大丈夫」を確認しませんか?

強度計算書は、

構造物などの安全性を数値で証明するものです。

「これ、大丈夫かな?」

その確認、お任せください。

目的と計算に必要な数値さえあれば、

強度検討はできます。

ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談はコチラから